ホタテ王国ひらない

ホタテ王国のはじまり

従来ホタテの生産地といえば北海道でした。昭和9年には北海道だけで9万トン、青森県は僅か130トンの水揚げだった青森ホタテは昭和45年以降100億円産業としてのし上がり、平内もこの頃からホタテ養殖が軌道に乗りはじめ、漁業経営体数も昭和43年から3倍に増え、出稼ぎも減少していきました。現在、「ホタテ王国 ひらない」は養殖ホタテ水揚げ高日本一の生産量を誇っています。

ホタテ増養殖で奇跡が

- 当初、地まき養殖から出発した平内町のホタテ養殖でしたが、当町浦田の「豊島友太郎」氏が昭和32年のホタテ稚貝大発生以来、杉の葉による採苗と中間育成の研究を重ねホタテ養殖を軌道に乗せました。昭和46年に水揚げされたホタテの88%は地まき貝、昭和47年には養殖ホタテが42.7%になり昭和48年には養殖が地まき貝を上回り66.6%となり養殖ホタテ全盛期を迎えました。私財をなげうって研究に取り組んだ豊島氏の情熱がやっと実を結んだ事により、この頃から漁師が出稼ぎから解放されました。

- このホタテ王国実現のカギとなったのが「タマネギ袋」であり、ホタテ養殖とタマネギ袋は切っても切れない関係があります。この育苗生産成功によって、それまでは杉の葉による卵子の付着だけに頼っていたものを、更にタマネギの袋を上からかぶせる事により、杉の葉から落ちる稚貝を高い確立で回収する事に成功しました。

養殖のしくみ

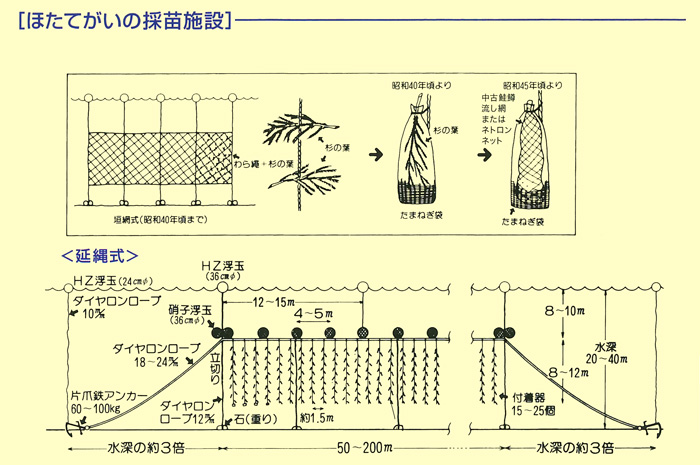

採苗(さいびょう)

ホタテガイは、産卵後浮遊し、春の桜の開花後、物に付着するがこの習性を利用して付着器(採苗器)を作って海中に入れ、これに付着した稚貝を夏の落下に採取することを採苗と呼んでいます。

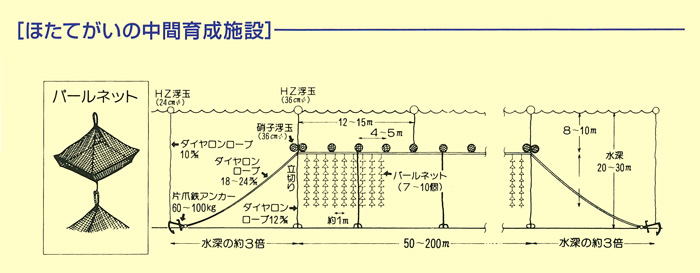

中間育成

採苗器に付着した稚貝はそのままにしておくと夏季になって海底に落下しますが、これを落下させずに採取し、篭(パールネット)に入れ3センチくらいの大きさまで育ててから、地まき向け、垂下養殖向けの種苗として利用しています。

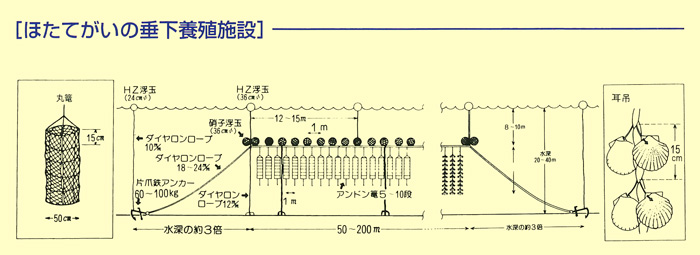

垂下養殖

ホタテガイは、海底で生活するのが自然であるが、これを海中の施設(篭に入れるか、吊下げるか)で育てるのが垂下養殖です。陸奥湾の養殖方法は延縄(はえなわ)式施設に吊り下げられた化繊製の網でつくられた篭(丸篭と呼ばれている。主に10段に仕切られている。)に、ホタテガイを入れて育てる方法とホタテガイの貝殻に穴をあけてテグスまたはアゲピンで吊下げる「耳吊り」の二方法があります。

ホタテの栄養ってすごい!

- ホタテには蛋白質、脂肪、カルシウム、ビタミン、糖質、鉄分、リン、その他ミネラルなどたくさんの栄養成分が含まれています。特に、貝柱の主成分としては蛋白質で、含有量は魚肉蛋白質標準量に匹敵します。それに比べて脂肪量は非常に少なく、あっさりした味覚でうま味の多い貝といえるでしょう。

- その他栄養効果の期待できる成分はビタミンB1とタウリンというアミノ酸です。ビタミンB1は「心臓と神経のビタミン」と呼ばれており又、タウリンは目や脳の発達を助け、その他コレステロールを減らす効果があり、血圧を下げる働きがあります。

- また、むつ湾のホタテは他の産地と比べて遊離アミノ酸が豊富に含まれていることから特に甘くて美味しいのです!

ホタテに関する外部リンク

青森県漁業協同組合連合会(ホタテに関する資料)

地方独立法人青森県産業技術センター水産総合研究所(ホタテ養殖に係る情報)

平内町漁業協同組合(ホタテの詳しい問い合せ)

森と川と海「ほたて広場」(ホタテをはじめとする陸奥湾でとれた新鮮魚介類や水産加工品などが豊富!)

ホタテ料理レシピ

ホタテ料理のレシピは上記リンクの「平内町漁業協同組合」へアクセスし、コンテンツの「ほたての料理」→「ほたて料理」→メニューの各レシピをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 水産商工観光課

〒039-3393

青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2118

ファックス:017-755-2145

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月24日